Focus 作品に込められた「想い」それぞれの物語

作品を深く理解して、もっと好きになる。

制作の背景まで踏み込んで、

アーティストの想いを紐解きます。

2025.8.26

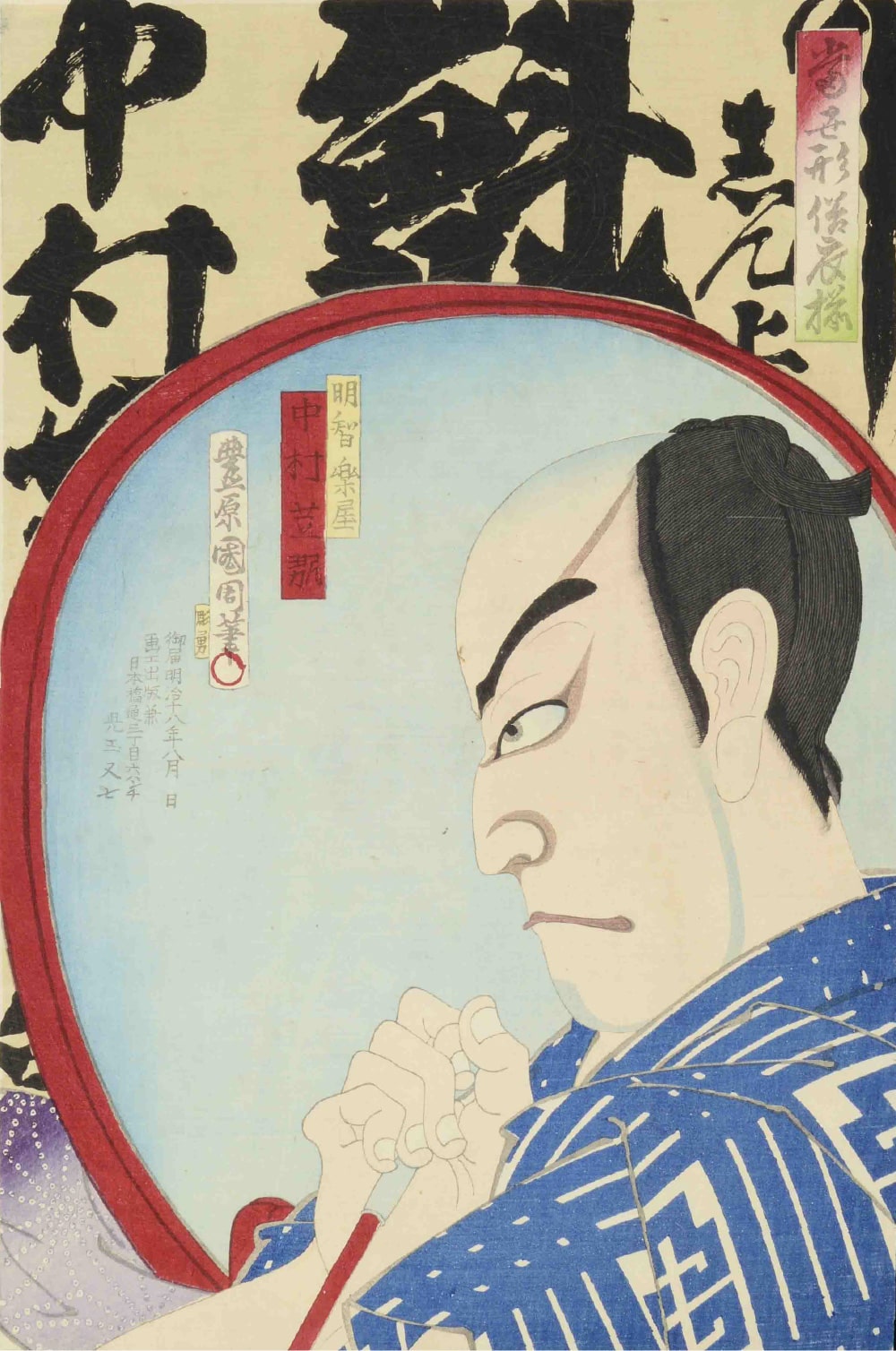

「当世形浴衣揃 明智楽屋 中村芝翫」

豊原 国周Kunichika Toyohara

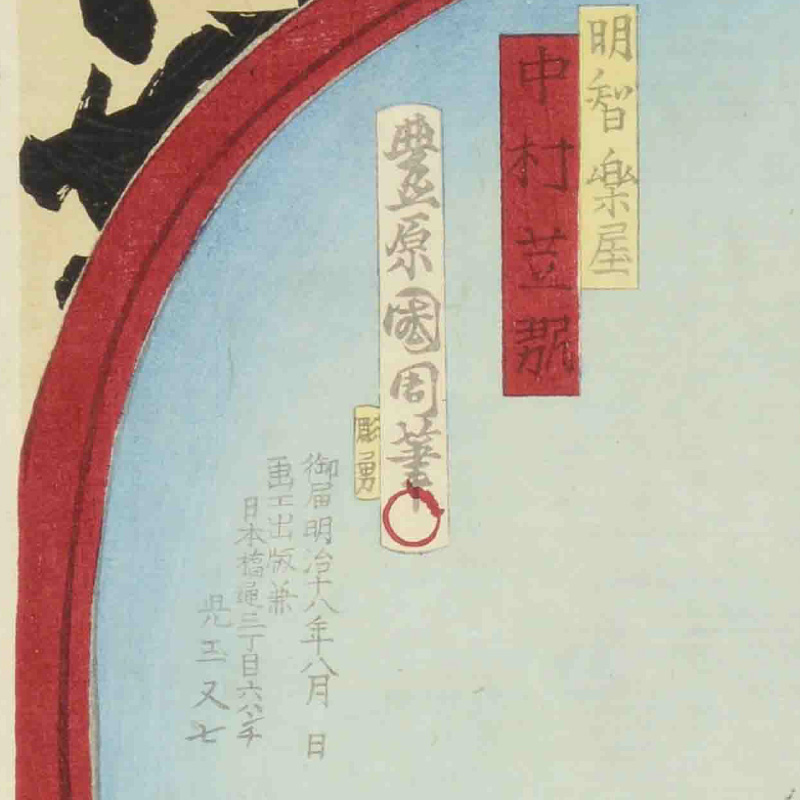

素材・技法:木版画/1885年

サイズ:H37.0×W24.4cm

歌舞伎役者の似顔を斬新な構図で描く、

豊原国周の明治の浮世絵。

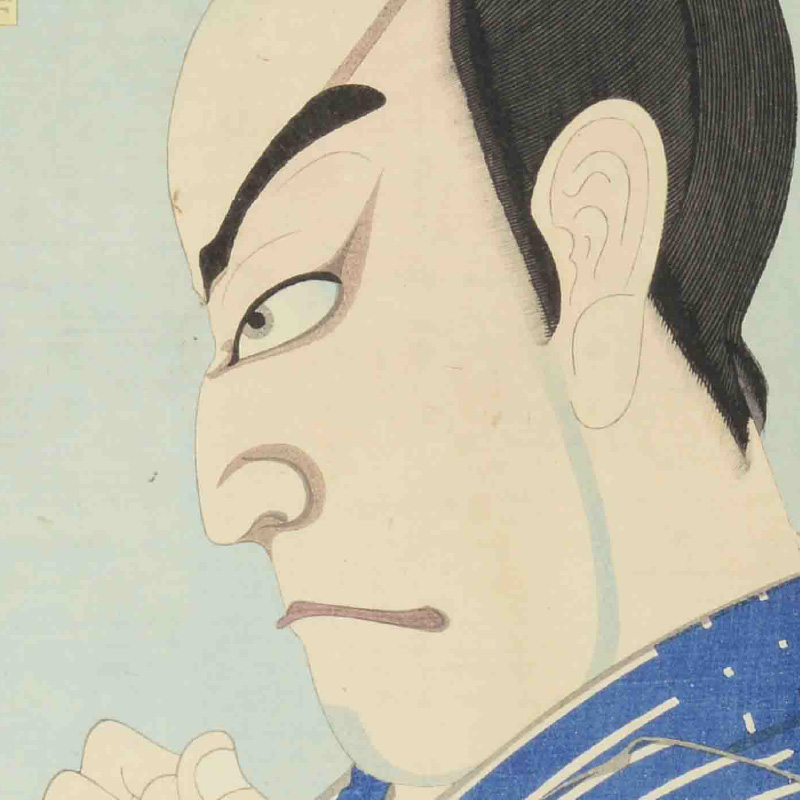

豊原国周(とよはらくにちか)は、「明治の写楽」と言われた絵師。歌川国貞の門人の一人で、明治時代に歌舞伎役者絵を描いた代表的な存在だ。月岡芳年、小林清親と並んで、明治浮世絵の三傑とも言われる。作品は、明治時代の演劇史の資料としてもたいへん価値が高い。この作品は、楽屋で鏡に向かう人気役者たちを描いたシリーズの1枚で、描かれているのは四代目中村芝翫(しかん)(1831〜1899)。四代目芝翫は「大芝翫」と呼ばれた名優だった。特に舞踊がうまく、美しい顔立ちでも知られていて、たいへん人気があった。舞台上で役を演じる情景ではなく楽屋にいる役者を描いたこのシリーズは、画期的な企画だったに違いない。

場面が楽屋であることを表している丸い鏡と一緒に、四代目芝翫の顔をクローズアップして描いている。顔に隈取りが施された精緻な似顔の表現と、真横から役者を描くという斬新な構図が印象的な作品だ。面長な顔は、写真に残る四代目芝翫を彷彿とさせて、本人の顔に似せることを意図していたことがわかる。正面の顔を描くことがほとんどである伝統的な役者絵とは違って、横顔を描いているのに注目したい。鏡の縁と手に持ったキセルの羅宇(らう)だけが赤く、浴衣の青色の模様とは対照的だ。「当世形浴衣揃」というシリーズのタイトルからは、役者が浴衣を着ているところを描いた連作であることがわかる。

豊原 国周Kunichika Toyohara

[藤アート]

1835(天保6)年〜1900(明治33)年。江戸(東京都)京橋生まれ。豊原周信、歌川国貞(三代豊国)の門人。若いときから絵の才能を発揮して、行灯の絵や羽子板の絵を描いていたという。1848(嘉永元)年三代豊国に入門。1869(明治2)年に人形町の版元・具足屋嘉兵衛から役者の似顔大首絵を多数出版して、「役者絵の国周」として知られるようになった。迫力ある役者絵を描く一方で、繊細な美人画も手がけた。明治時代の役者絵絵師の代表的な存在で、作品数は随一。